Digitale Gewalt gegen Frauen*: Wenn das Netz zur Waffe wird

Das Internet war einmal ein Ort der Freiheit – ein Raum für Austausch, Sichtbarkeit und Solidarität. Doch für viele Frauen* ist es längst auch ein Ort der Angst geworden. Digitale Gewalt betrifft nicht nur Prominente oder Aktivist*innen, sondern unzählige Nutzer*innen jeden Alters, in allen sozialen Schichten. Sie reicht von beleidigenden Kommentaren bis hin zu systematischem Cyberstalking und sexualisierter Bedrohung. Was sie gemeinsam haben: Sie greifen tief in die persönliche Sicherheit, das Wohlbefinden und die gesellschaftliche Teilhabe von Frauen* ein.

Partner dieses Beitrags ist „cosnova“ mit der Kampagne „cosnova says NO — gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“. Die Aufklärungsinitiative, die zum dritten Mal in Folge stattfindet, startet am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen*, und erstreckt sich über die 16 „Orange Days“ von „UN Women“ bis zum 10. Dezember 2025, dem Internationalen Tag der Menschenrechte.

Im Rahmen der Initiative hat das Kosmetikunternehmen "cosnova" – bekannt für seine Marken "essence" und "Catrice" – seit 2023 bereits 370.000 Euro gespendet: 300.000 Euro gingen bisher an einen Fond der

"Frauenhauskoordinierung e.V.", der Frauen* und

ihre Kinder unterstützt, die sich einen Aufenthalt

im Frauenhaus nicht leisten können.

Seit 2023 flossen 45.000 Euro in Präventionsprojekte der Union deutscher "Zonta Clubs" und 25.000 Euro in Projekte gegen digitale Gewalt. Die NGO ist Partnerin der ersten Stunde und setzt sich weltweit für die Beendigung von Gewalt an Frauen* und Mädchen ein. "cosnova"-Mitarbeitende sind die Gesichter der Kampagne.

Unterstütz wird die Kampagne von bekannten Persönlichkeiten wie Aktivistin

und Unternehmerin Sarah Bora, der American Football-Mannschaft

"Frankfurt Galaxy" und "Eintracht Frankfurt"-Legende Sebastian Rode (Foto oben).

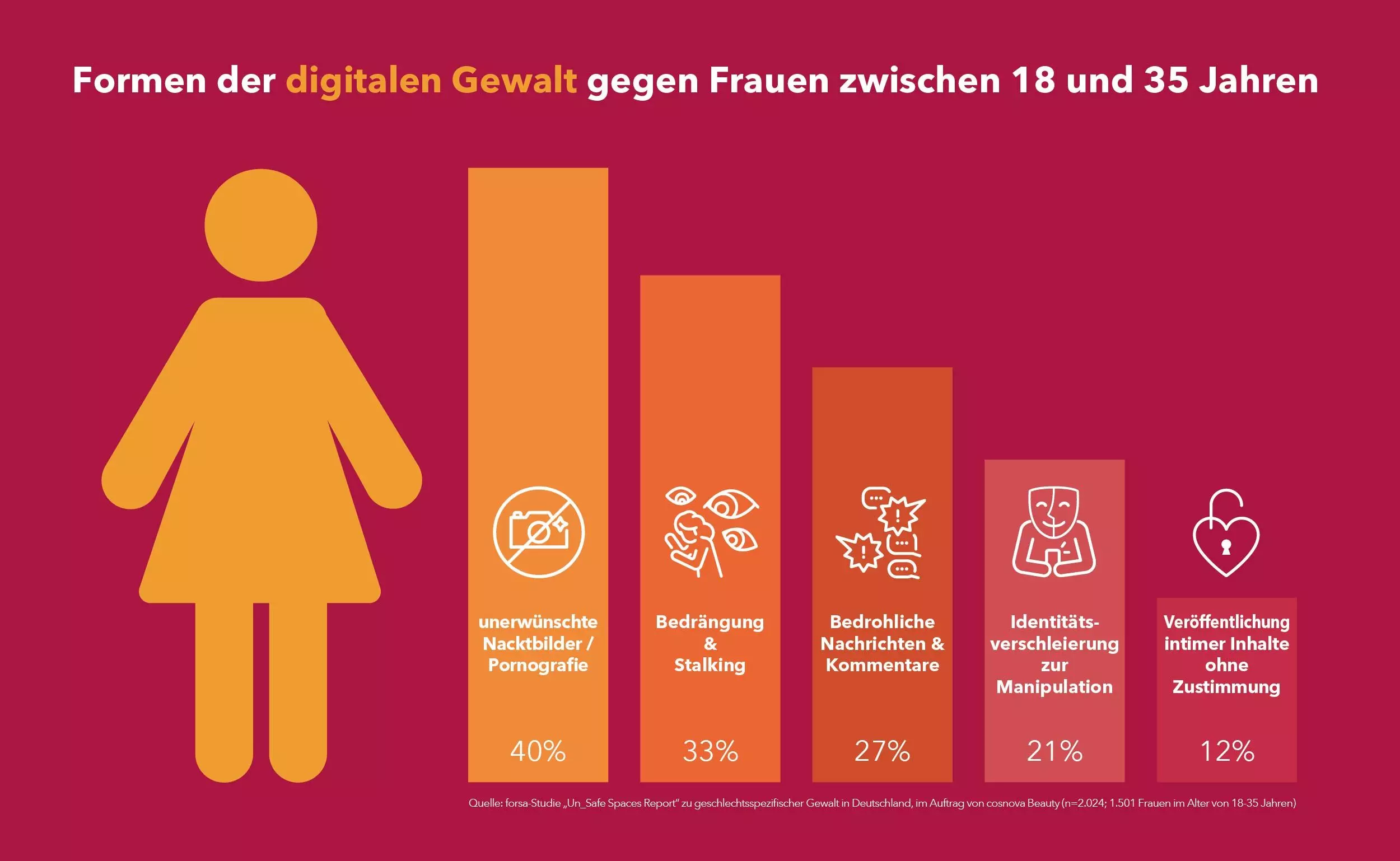

Quelle: "Un_Safe Spaces Report: Geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen junger Frauen in Deutschland"

Was ist digitale Gewalt?

Digitale Gewalt beschreibt alle Formen von Angriffen, Bedrohungen oder Übergriffen, die mithilfe digitaler Technologien stattfinden. Dazu zählen Social Media, Messenger-Dienste, E-Mails, Foren, Online-Spiele oder auch smarte Geräte. Während die Taten virtuell erscheinen, sind ihre Folgen real.

Digitale Gewalt kann viele Gesichter haben – einige der häufigsten Formen sind:

- Cybermobbing: Diffamierende oder erniedrigende Kommentare, gezielte Demütigungen, falsche Behauptungen oder Bildmontagen, die in sozialen Netzwerken verbreitet werden.

- Cyberstalking: Wiederholte Belästigung oder Überwachung, etwa durch ständiges Anschreiben, Tracking des Aufenthaltsortes oder das Sammeln persönlicher Informationen.

- Hassrede und Misogynie: Sexistische, rassistische oder homophobe Angriffe, die besonders häufig Frauen*, queere Personen und Menschen mit Migrationsgeschichte treffen.

- Nicht-einvernehmliche Veröffentlichung intimer Inhalte („Revenge Porn“): Das Teilen oder Androhen, private Fotos oder Videos ohne Zustimmung zu veröffentlichen – oft mit dem Ziel, Scham und Kontrolle auszuüben.

- Identitätsdiebstahl und Doxxing: Das Veröffentlichen persönlicher Daten wie Adresse, Telefonnummer oder Arbeitgeber, um gezielt Angst zu erzeugen und das soziale Umfeld zu mobilisieren.

- Deepfakes: KI-generierte, gefälschte Bilder oder Videos, die Betroffene sexualisieren oder kompromittieren – ein wachsendes Phänomen, das vor allem Frauen* trifft.

- Technologische Kontrolle in Beziehungen: Partner oder Ex-Partner nutzen digitale Tools – von Social Media bis zu Smart-Home-Geräten – zur Überwachung, Manipulation oder Bestrafung.

- Hate Raids und koordinierte Angriffe: Organisierte Gruppen, die gezielt einzelne Frauen* oder feministische Stimmen attackieren, um sie mundtot zu machen.

Quelle: "Un_Safe Spaces Report: Geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen junger Frauen in Deutschland"

"Fast zwei Drittel der 18- bis 27-Jährigen haben bereits digitale Übergriffe beobachtet, knapp 30 Prozent waren selbst betroffen."Anna-Lena von Hodenberg, Geschäftsführerin von "HateAid"

Warum sind Frauen* so häufig von digitaler Gewalt betroffen?

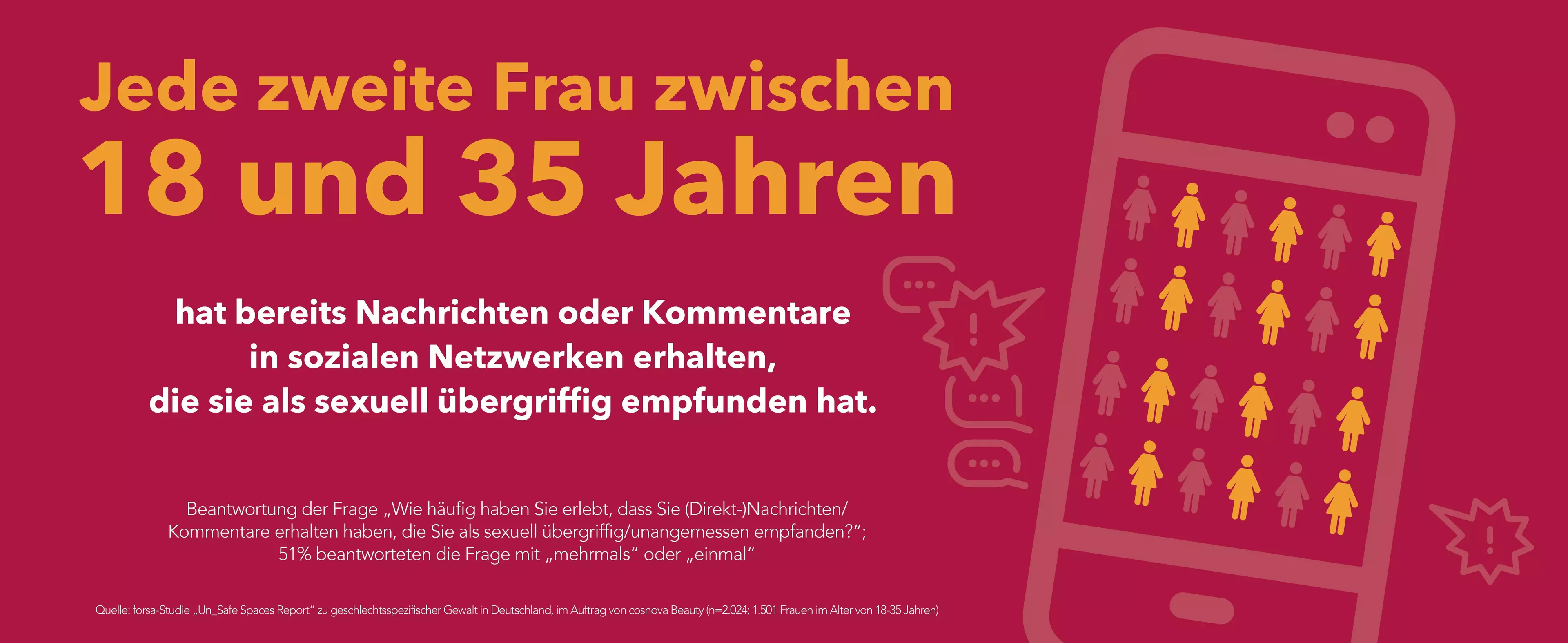

Statistiken zeigen, dass Frauen* überdurchschnittlich häufig Ziel digitaler Gewalt sind. Laut des "Un_Safe Spaces Reports"** hat jede zweite Frau* zwischen 18 und 35 bereits Nachrichten und Kommentare in sozialen Netzwerken erhalten, die sie als sexuell übergriffig empfunden hat. Besonders betroffen sind Frauen*, die in der Öffentlichkeit stehen oder sich politisch, journalistisch oder feministisch äußern.

Das ist kein Zufall. Frauen*, die sichtbar sind, gelten als Provokation für patriarchale Strukturen. Ihre Meinung, ihr Körper, ihr Lebensentwurf – all das wird im digitalen Raum kommentiert, bewertet oder angegriffen. Hasskommentare, Drohungen und sexualisierte Nachrichten dienen dabei als Mittel der Einschüchterung. Ziel ist es, Frauen* zum Schweigen zu bringen – und das gelingt oft.

Auch Männer* und Jungen sind zunehmend von digitaler Gewalt betroffen, umso wichtiger ist es, dass wir dieses Problem zusammen angehen.

Quelle: "Un_Safe Spaces Report: Geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen junger Frauen in Deutschland"

Die Folgen: Angst, Rückzug, Selbstzensur

Die Auswirkungen sind real. Laut des "Un_Safe Spaces Report" fühlen sich 58% der Frauen*, die online belästigt wurden, machtlos. Viele Betroffene berichten von Angstzuständen, Schlafproblemen und Depressionen. Manche ziehen sich aus sozialen Medien zurück, löschen Profile, vermeiden öffentliche Auftritte oder zensieren sich selbst, um Angriffen zu entgehen. Damit wird digitale Gewalt zu einem demokratiepolitischen Problem: Sie schränkt Meinungsfreiheit und Teilhabe massiv ein.

Diese Rückzugsbewegung ist gefährlich – nicht nur individuell, sondern gesellschaftlich. Denn sie führt dazu, dass weibliche, queere und marginalisierte Stimmen online seltener gehört werden. Digitale Gewalt ist damit auch ein Angriff auf demokratische Teilhabe und Gleichberechtigung.

"Der Kampf gegen Gewalt an Frauen* braucht männliche Verbündete, die sich klar positionieren. Dabei ist digitale Gewalt genauso real wie Gewalt auf der Straße oder auf dem Spielfeld und sie kann jeden und jede treffen.“Sebastian Rode, Galaxy-Markenbotschafter & Anti-Gewalt-Botschafter des Landes Hessen

Warum digitale Gewalt so schwer zu fassen ist

Ein Teil des Problems ist, dass digitale Gewalt oft als „nicht so schlimm“ abgetan wird. „Ist ja nur das Internet“ – ein Satz, den viele Betroffene schon gehört haben. Doch was online passiert, endet nicht online. Es zieht sich in den Alltag, in Freundschaften, Beziehungen, in das Vertrauen in die eigene Sicherheit.

Hinzu kommt: Plattformen übernehmen zu wenig Verantwortung. Zwar gibt es inzwischen gesetzliche Grundlagen wie das "NetzDG" oder die "EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen*" – doch die Umsetzung bleibt oft lückenhaft.

"Digitale Sicherheit darf nicht allein Sache der Betroffenen sein."

Das internationale Hilfezeichen, auch Handzeichen häusliche Gewalt, zeigt, dass sich eine Person bedroht fühlt und Hilfe benötigt: 1. Handfläche zeigen und Daumen anlegen. 2. Übrige Finger über den Daumen falten

Das internationale Hilfezeichen, auch Handzeichen häusliche Gewalt, zeigt, dass sich eine Person bedroht fühlt und Hilfe benötigt: 1. Handfläche zeigen und Daumen anlegen. 2. Übrige Finger über den Daumen falten

Das internationale Hilfezeichen, auch Handzeichen häusliche Gewalt, zeigt, dass sich eine Person bedroht fühlt und Hilfe benötigt: 1. Handfläche zeigen und Daumen anlegen. 2. Übrige Finger über den Daumen falten

Das internationale Hilfezeichen, auch Handzeichen häusliche Gewalt, zeigt, dass sich eine Person bedroht fühlt und Hilfe benötigt: 1. Handfläche zeigen und Daumen anlegen. 2. Übrige Finger über den Daumen falten

Was gegen digitale Gewalt helfen kann

Digitale Sicherheit darf nicht allein Sache der Betroffenen sein. Neben besserem gesetzlichen Schutz kann helfen:

- Betroffenen glauben und sie unterstützen: Digitale Gewalt ist ernstzunehmen – emotional, psychisch und juristisch.

- Vorfälle dokumentieren: Screenshots, Chatverläufe, URLs – sie können entscheidend sein, wenn es um Anzeige oder rechtliche Schritte geht.

- Plattformen und Behörden in die Pflicht nehmen: Tech-Unternehmen müssen Meldemechanismen vereinfachen, Inhalte schneller löschen und Täter*innen konsequent sperren.

- Strukturen ändern: Es braucht digitale Zivilcourage, Bildung über mediale Machtstrukturen – und feministische Netzpolitik, die Schutzräume schafft, anstatt sie zu fordern.

- Solidarität zeigen: Öffentliche Unterstützung, Likes, Shares, Kommentare können Betroffene stärken – und zeigen: Du bist nicht allein.

Digitale Gewalt ist kein Randphänomen und kein Frauen*problem – sie ist ein gesellschaftliches Problem. Sie zeigt, wie Macht, Kontrolle und Misogynie sich im digitalen Zeitalter verändern. Doch sie zeigt auch, dass Solidarität, feministische Aufklärung und kollektives Handeln wirksame Antworten sein können. Das Netz kann ein Ort der Gewalt sein – aber auch ein Ort der Veränderung. Die Entscheidung, welche Zukunft wir gestalten, liegt bei uns.

Hilfsangebote

Das „Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen“ bietet unter 116 016 rund um die Uhr

kostenlose, anonyme Beratung, auch online, in 18 Sprachen, ohne Auflistung

auf der Telefonrechnung.

"Cosnova" unterstützt die "MeldeHelden-App" von "HateAid": Mit der "MeldeHelden-App" könnt ihr Hass im Internet schnell, sicher und anonym zur Prüfung weiterleiten und erhaltet Unterstützung, wenn ihr selbst betroffen seid. In der App findet ihr Tipps und Tricks sowie wichtige Kontakte bei einem Notfall.

** Der "Un_Safe Spaces Report: Geschlechtsspezifische Gewalterfahrungen junger Frauen in Deutschland" ist im Rahmen der Initiative "cosnova says NO" entstanden.

Für den Report befragte das Sozialforschungsinstitut "forsa" 2.024 Frauen* im Alter von 18 bis 65 Jahren, davon

1.501 befragte Frauen* zwischen 18 und 35 Jahren.

Fotos: "Cosnova"